Hilfe für den Knochenschwund - Osteoporose: Symptome, Ursachen & Behandlung

Osteoporose kann zu schmerzhaften Knochenbrüchen führen. Infos zu Symptomen des Knochenschwunds und zur richtigen Behandlung lesen Sie hier.

Was passiert, wenn man Osteoporose hat?

Die rund 200 Knochen unseres Körpers bilden ein stabiles Gerüst, ohne dass wir uns nicht bewegen könnten. Bis zu einem Alter von etwa 30 Jahren verdichten sich unsere Knochen kontinuierlich; später nimmt die Knochendichte immer mehr ab (Osteopenie).

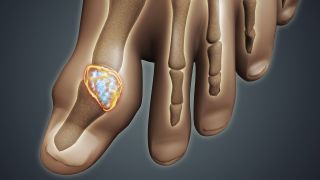

Etwa ab den 30ern des Lebens gewinnen die knochenabbauenden Zellen - die Osteoklasten - die Überhand. Die Knochendichte ergibt sich aus dem Zusammenspiel von Osteoklasten und den knochenaufbauenden Osteoblasten. Übrigens: Mit der Knochendichte nimmt dann im Laufe des Lebens auch die Knochenmasse ab.

Je weniger "dicht" ein Knochen ist, desto größer ist die Gefahr für Brüche (med. Frakturen). Je weiter die Osteoporose fortgeschritten ist, desto größer ist die Gefahr, dass ein Knochen (Bsp.: Wirbelkörper), schon bei leichten Belastungen feine Risse bekommt oder sogar bricht.

Symptome: Was sind Anzeichen für eine Osteoporose?

Eine Osteoporose verursacht lange Zeit keine Schmerzen, denn die Abbauprozesse in den Knochen verlaufen "stumm", also ohne Schmerzen oder andere Symptome. Häufig wird eine Osteoporose erst dann bemerkt, wenn Knochen brechen (med.: Fraktur).

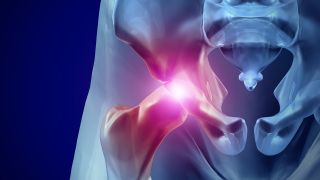

Eine Fraktur durch Osteoporose geschieht am häufigsten im Bereich der Wirbelkörper des Rückens, am Oberschenkelhals, der Hüfte und am Handgelenk.

Aber es gibt Symptome, die auf einen Knochenschwund hinweisen können:

Am häufigsten klagen Betroffene wiederholte, dumpfe Rückenschmerzen.

Auch ein Größenverlust kann ein Symptom von Osteoporose sein. Dieser entsteht, wenn Rückenwirbel einbrechen und die Abstände zwischen den Wirbeln kleiner werden. Nicht immer wird der Bruch eines Wirbelkörpers als Ursache diffuser Rückenschmerzen erkannt. Die Betroffenen nehmen dann eine Schonhaltung ein, die zum einen zu einem Rundrücken führen kann; zum anderen verlagert sich der Körperschwerpunkt nach vorne, wodurch es zu Fehlbelastungen an anderen Stellen – zum Beispiel den Knien – kommen kann.

Besteht der Verdacht auf Osteoporose, sollten Betroffene zunächst zu ihrem Hausarzt oder einer Orthopädin gehen. Dort wird anhand bestimmter Fragen das Risiko für eine Osteoporose eingeschätzt. Dabei geht es unter anderem um: Lebensstil, Ernährung, Krankheiten, Medikamente und letztlich gilt auch das Alter als ein wesentlicher Risikofaktor für Osteoporose. Fällt dieser Test positiv aus, wird der Arzt zu einer weiterführenden Untersuchung überweisen, zum Beispiel der Knochendichtemessung (Osteodensitometrie, DXA).

Im Internet gibt es verschiedene Selbsttests, bei denen Fragen unter anderem zu familiärer Vorbelastung, Ernährung, Bewegung und Krankheiten gestellt werden. Zum Beispiel von dem Osteoporose Selbsthilfegruppen Dachverband e.V. (oder der Internationalen Osteoporose -Stiftung).

Solche Tests ersetzen aber nicht das Gespräch mit dem Arzt oder der Ärztin, weil auch nur diese eine Überweisung für die Knochendichtemessung ausstellen können.

Seit 2014 wird eine Knochendichtemessung nicht erst angeordnet, wenn ein Knochenbruch stattgefunden hat, sondern schon, wenn bestimmte Risikofaktoren bestehen. Die Messung wird dann von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen.

Was ist die Ursache von Osteoporose?

Eine Ursache ist schlichtweg das Lebensalter (siehe Kapitel "Was passiert, wenn man Osteoporose hat?"). Ab dem 40. Lebensjahr baut sich ganz automatisch Knochensubstanz (Knochenmasse) ab; ob daraus eine Erkrankung, also Osteoporose, entsteht, ist noch von weiteren Faktoren abhängig. Wie etwa:

• Weibliches Geschlecht: vor allem mit den Wechseljahren und der sich verringernden Östrogenproduktion steigt das Risiko für Osteoporose. Denn Östrogen regt den Knochenaufbau an.

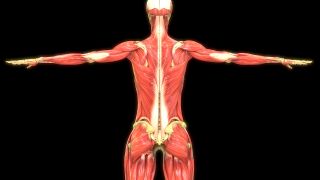

• Mangelnde Bewegung, zum Beispiel durch Bettlägerigkeit: Ist der Körper inaktiv und werden die Muskeln nicht bewegt, wirkt sich das negativ auf die Knochensubstanz aus (Siehe Kapitel "Wie kann man Osteoporose vorbeugen?") Das zeigt sich auch bei den Astronauten im Weltall, die – bedingt durch die Schwerelosigkeit – nur noch ihren Oberkörper aktiv bewegen.

• Familiäre Belastung (Genetik)

• Bestimmte Medikamente, wie: Kortison, Antidepressiva, Antiepileptika, Blutverdünner, Immunsuppressiva, Schilddrüsenhormone (L-Thyroxin), bestimmte Diabetes-Medikamente, Medikamente gegen Magenübersäuerung (Säureblocker). Auch antihormonelle Medikamente, die zum Beispiel bei Prostatakrebs oder Brustkrebs verschrieben werden.

• bestimmte Erkrankungen, wie: rheumatoide Arthritis, entzündliche Magenerkrankungen und Darmerkrankungen, chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD), Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes-Typ-2, Funktionsstörung der Nebenschilddrüsen, chronische Nierenerkrankung, HIV/AIDS, Krebserkrankungen, psychische Erkrankungen (Demenz, Magersucht).

• Nikotinkonsum

• Untergewicht, das meint einen Body-Mass-Index (BMI) unter 20 kg/m²

• Ernährung: Vor allem ein Mangel an Vitamin D, Vitamin K und Kalzium (siehe Kapitel: "Was sollte man essen, um keine Osteoporose zu bekommen?")

Wie wird Osteoporose diagnostiziert?

Neben dem Osteoporose Risiko-Test beim Arzt oder im Internet, ist hier vor allem die Knochendichtemessung als Diagnose zu nennen.

Das am häufigsten eingesetzte Verfahren ist die so genannte Osteodensitometrie (DXA). Dabei wird der Mineralsalzgehalt der Knochenmasse gemessen, indem der Oberschenkelhals und die Lendenwirbelsäule Röntgenstrahlen von unterschiedlicher Intensität ausgesetzt werden. Die Röntgenstrahlen werden – je nach Dichte des Knochens – mehr oder weniger abgeschwächt; daraus kann dann die Dichte des Knochens berechnet werden. Das Verfahren ist schmerzfrei und mit der DXA kann bereits ein geringer Verlust an Knochensubstanz (Knochenmasse) festgestellt werden.

Andere bildgebende Diagnose-Verfahren sind die quantitative Computertomografie (QCT) und der quantitative Ultraschall.

Ein Bluttest liefert verschiedene Informationen über den Knochenstoffwechsel und die Risikofaktoren, die ihn beeinflussen. Gemessen wird dabei die Konzentration von Kalzium und Phosphat im Blut. Beides sind Mineralstoffe, die den Knochen stärken.

Liegt bereits ein Kalziummangel vor, wird häufig Parathormon (PTH) gemessen, ein Hormon, das den Kalziumspiegel reguliert. Die Konzentration von Parathormon im Blut steigt immer dann an, wenn der Kalziumspiegel erniedrigt ist. Allerdings kann das auch andere Ursachen haben, wie eine nicht erkannte Glutenunverträglichkeit (Zöliakie).

Eine Knochendichtemessung wird entweder von niedergelassenen Ärzten oder Ärztinnen der Orthopädie oder Radiologie als Diagnose durchgeführt oder in speziellen Zentren oder in Krankenhäusern angeboten.

Der quantitative Ultraschall wird auch in Apotheken angeboten. Bei diesem Verfahren misst man, wie schnell Ultraschallwellen die Knochen an Fingern oder Ferse durchqueren und wie stark sie dabei abgeschwächt werden.

Dieses Verfahren kommt ohne Strahlenbelastung aus, muss allerdings selbst bezahlt werden (20-40 Euro) und ist nicht so zuverlässig wie die Osteodensitometrie (DXA), weshalb laut aktuellen Leitlinien gleich zur DXA geraten wird.

Therapie: Was kann man gegen Osteoporose tun?

Die Behandlung einer Osteoporose richtet sich danach, wie stark die Knochensubstanz schon abgenommen hat. Als eine Art "Basistherapie" wird zusätzlich Vitamin D verschrieben (800 bis 1000 Internationale Einheiten IE beziehungsweise 20 bis 25 Mikrogramm) und eine Aufnahme von mindestens 1000 Milligramm Kalzium pro Tag über die Nahrung empfohlen (siehe Kapitel "Was sollte man essen, um keine Osteoporose zu bekommen?").

Die Kombination von Kalzium und Vitamin D sorgt dafür, dass ausreichend Kalzium für den Knochen zur Verfügung steht.

Wann zusätzliche Medikamente als Therapie notwendig sind, ist nicht immer so leicht zu entscheiden. Eindeutig ist die Situation bei Auftreten eines osteoporotischen Knochenbruchs; hier wird zusätzlich zur Basistherapie ein Mittel aus der Gruppe der Bisphosphonate verordnet. Bisphosphonate (zum Beispiel: Alendronat, Risedronat und Zoledronat ) hemmen den Knochenabbau und sind nachgewiesenermaßen eine wirksame Therapie zur Verhinderung weiterer Knochenbrüche.

Darüber hinaus gibt es so genannte Biologika (Denosumab, Romosozumab), die den Knochenabbau hemmen, beziehungsweise im Fall von Romosozumab, zusätzlich den Aufbau neuer Knochensubstanz fördern.

Biologika werden in der Regel gespritzt und sind eher für die Behandlung einer schweren Osteoporose vorgesehen, da die Therapie mit Nebenwirkungen wie kardiovaskulären Erkrankungen verbunden sein kann.

Sowohl Bisphosphonate als auch Biologika erhöhen die Gefahr von Kiefernekrosen, weshalb vor der Behandlung der Zustand von Zähnen und Kiefer untersucht und gegebenenfalls behandelt werden sollte.

Unter bestimmten Umständen kann bei Frauen mit Osteoporose auch eine Hormonersatztherapie mit Östrogenen anzeigt sein. Da deren Gabe aber auch mit Nebenwirkungen verbunden ist, sollte immer ein guter Nutzen-Risiko-Vergleich erfolgen. Bei Frauen während und nach den Wechseljahren (Postmenopause) können Raloxifen oder Bazedoxifen eingesetzt werden. Beide Wirkstoffe ahmen die Wirkung des weiblichen Geschlechtshormons Östrogen am Knochen nach und regen dadurch die Knochenneubildung an.

Auch künstlich hergestellte so genannte Parathormone (Teriparatid, Abaloparatid) werden zur Behandlung von Osteoporose eingesetzt. Diese Medikamente müssen täglich injiziert werden und aktivieren die knochenaufbauenden Osteoblasten. Da diese Medikamente recht teuer sind, gelten sie eher als Reservemedikamente bei schwerer Osteoporose.

Die Wirkung von Osteoporose-Medikamenten kann von den Patienten und Patientinnen nicht direkt festgestellt werden. Um den Behandlungserfolg zu sichern, ist es aber ganz wichtig, dass die Medikamente nicht einfach abgesetzt, sondern durchgehend eingenommen werden.

Es sollte aber auch regelmäßig im Gespräch mit dem Arzt oder der Ärztin geprüft werden, welche Medikamente noch notwendig sind. Denn andere Faktoren wie Ernährung und Bewegung können durchaus einen so guten Effekt haben, dass Medikamente gegen Osteoporose auch wieder reduziert oder gar abgesetzt werden können.

Was sollte man essen, um keine Osteoporose zu bekommen?

Eine Ernährung, die den Knochen gut tut, tut auch dem Rest des Körpers gut. Sprich: eine ausgewogene, gesunde Ernährung ist auch für Menschen mit Osteoporose sinnvoll.

Das heißt auch: weniger Fleisch, Wurst, Fett und Salz - dafür mehr Gemüse, Obst und Milchprodukte. Das Besondere bei Menschen mit Osteoporose: Sie sollten vor allem auf eine ausreichende Zufuhr von Kalzium (1.000 Milligramm am Tag) und Vitamin D (20 Mikrogramm am Tag) achten (siehe Kapitel "Was kann man gegen Osteoporose tun?").

Vitamin D steckt zum Beispiel in: fettem Fisch, wie Makrele, Lachs & Hering, sowie in Pilzen. Es kann in ausreichender Menge aber nicht so leicht über die Nahrung aufgenommen werden.

Beim Mineralstoff Kalzium ist das anders. Viel Kalzium ist in Milch und Milchprodukten enthalten, aber auch in manchem Mineralwasser und in grünem Gemüse. Zu guten Kalzium-Lieferanten in grünem Gemüse zählen vor allem Brokkoli, Rosenkohl und Grünkohl, Lauch, Fenchel und Sellerie.

Die empfohlenen 1000 Milligramm Kalzium am Tag erreicht man zum Beispiel, indem man folgendes zu sich nimmt: 150 Milliliter fettarme Milch, 150 Gramm Joghurt, 60 Gramm Käse, 200 Gramm Brokkoli und 500 Milliliter kalziumreiches (mehr als 150 mg/l) Mineralwasser. Zu viel Kalzium (mehr als 1500 Milligramm am Tag) ist aber auch nicht gesund, denn das kann zu Gallensteinen und Nierensteinen sowie zu Magengeschwüren und Nierenverkalkung führen.

Zu viel Phosphat sollte man zusätzlich meiden, weil dieser Mineralstoff zu einem erhöhten Abbau von Kalzium aus dem Knochen führen kann sowie zu einer verminderten Aufnahme des Mineralstoffs über den Darm.

Phosphat kommt vor allem vor in: Fertiggerichten, Fast Food, Chips, Cola & Limonaden (Softdrinks), Schmelzkäse, Fleischextrakt und Hefe, kurz: in vielen Lebensmitteln, die auch aus anderen Gründen nicht gesund sind.

Kann man die Knochendichte wieder aufbauen?

Ja, das ist möglich. Vor allem durch eine gute Kombination der richtigen Osteoporose-Medikamente und Lebensstilfaktoren, wie Ernährung und Bewegung.

Zwar wird die Neigung zur Osteoporose – bedingt etwa durch eine familiäre Belastung oder das Lebensalter – nicht verschwinden. Was aber reduziert werden kann, ist die Gefahr von Knochenbrüchen und eine damit verbundene reduzierte Lebensqualität.

Wie kann man Osteoporose vorbeugen?

Neben einer gesunden Ernährung mit ausreichend Vitamin D und Kalzium (siehe Kapitel "Was sollte man essen, um keine Osteoporose zu bekommen?") spielt vor allem die Bewegung eine wichtige Rolle. Denn die Aktivität der Muskeln hat eine direkte Auswirkung auf den Knochenstoffwechsel, da die mechanischen Reize den Knochenaufbau fördern. Bewegung wirkt aber nur dann gezielt auf den Knochen, wenn die Muskulatur gegen Widerstand bewegt wird, was vor allem beim Kraftsport geschieht. Dieses Krafttraining ist aber nicht nur gut für die Knochen, sondern verbessert auch die Balance und beugt so Stürzen vor. Krafttraining sollte zwei bis dreimal die Woche stattfinden, im Fitnessstudio oder in speziellen Osteoporose-Sportgruppen (siehe Links: Infos im Netz). Idealerweise werden dabei sowohl Balance, Dehnung, Kraft und auch Kondition trainiert.

In vielen Sportstudios, aber auch in speziellen Sportkursen für Osteoporose steht ein Sportgerät mit dem Namen "Galileo". Entwickelt wurde es, um Astronauten im All vor Muskelabbau und somit auch vor Knochenabbau zu schützen. Dabei steht man auf einer Platte, an der Stahlfedern befestigt sind; ein Motor bringt die Federn zum Schwingen und simuliert so den menschlichen Gang. Durch die Vibration zieht sich die Muskulatur mehrmals in der Sekunde zusammen, wodurch innerhalb kürzester Zeit sehr viele Muskeln angesprochen werden. Gleichzeitig trainiert man mit dem "Galileo" auch das Gleichgewicht.

Nicht zuletzt wirken auch Nikotinverzicht und das Vermeiden von Untergewicht dem Knochenschwund vor.

Beitrag von Autorin Ursula Stamm