Gefährliche Infektion - Blutvergiftung (Sepsis): Symptome, Verlauf & Behandlung

Bei Sepsis "gerät" eine Infektion in den Blutkreislauf und damit außer Kontrolle. Der Kampf mit dem Immunsystem kann Organe lebensgefährlich schädigen.

Knapp 300.000 Menschen erkranken hierzulande jedes Jahr an einer Sepsis. Besonders häufig betroffen sind Menschen ab 60 Jahren und Babys, die jünger als ein Jahr sind. Etwa jeder fünfte Betroffene verstirbt an der auch als Blutvergiftung bekannten Erkrankung.

Damit ist die Sepsis nach Herz-Kreislauferkrankungen und Krebs die dritthäufigste Todesursache in Deutschland. Doch während die Anzahl der Krebserkrankungen stagniert oder sogar langsam sinkt, sind Anzahl und Schwere der Sepsis in den letzten Jahren gestiegen.

Drei von vier Sepsis-Überlebenden leiden an Langzeitfolgen. Mehr als 30 Prozent der Überlebenden werden Pflegefälle.

Experten gehen davon aus, dass rund 20.000 der Todesfälle vermieden werden könnten durch:

• frühe Diagnose & Erkennen der Sepsis,

• medizinische Präventionsmaßnahmen (Impfungen und Prophylaxe von Infektionen wie Pneumokokken, Meningokokken, echte Grippe) sowie

• eine bessere, also gezieltere Behandlung der Sepsis und ihrer Infektionsherde.

Ursachen: Wie entsteht eine Sepsis?

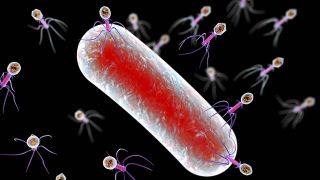

Vier von fünf Sepsis-Fällen entstehen außerhalb des Krankenhauses. Oft sind es Alltagssituationen, bei denen man sich verletzt und Bakterien, Viren oder Pilze über die Wunde in den Körper eindringen können. Häufigste Auslöser einer Sepsis sind Bakterien und klassische bzw. häufige Ursachen für eine Sepsis sind z. B. eine verdreckte Schürfwunde, Schnittwunde oder eine verschleppte Grippe bzw. ein verschleppter Infekt.

Geraten diese Infektionen außer Kontrolle, können also vom Immunsystem nicht mehr lokal begrenzt und in Schach gehalten werden, kann das unbehandelt eine Sepsis hervorrufen. Dabei verbreiten sich die Keime (meist Bakterien) über das Blutgefäßsystem oder das Lymphsystem im Körper.

Das führt wiederum zu einer Art Verzweiflungstat des Immunsystems, das nun "global", also überall im Körper, nicht nur die Erreger, sondern auch Gewebe angreift. Die Folgen sind (ohne schnelle medizinische Behandlung) ein lebensbedrohlicher septischer Schock und Organversagen – erst einzelner Organe und dann mehrerer Organe (Multiorganversagen).

Auslöser für eine Sepsis sind, wie schon erwähnt, in den meisten Fällen Bakterien, etwa bei einer Lungenentzündung, einer Harnwegsinfektion, einer Entzündung im Bauchraum oder nach Verletzungen. Aber auch Viren und Pilze können zur Sepsis führen. Letztlich kann nahezu jede Infektionskrankheit und fast jeder Krankheitserreger eine Sepsis auslösen.

Einige Personengruppen tragen ein erhöhtes Risiko für eine Sepsis (Blutvergiftung):

• Patientinnen und Patienten mit chronischen Erkrankungen z. B. der Lunge, des Herzens, der Nieren oder Leber

• Menschen mit Diabetes

• Patientinnen & Patienten mit Krebs

• Menschen mit geschwächtem oder supprimiertem (künstlich gedrosseltem) Immunsystem

• Menschen mit Erkrankungen der Milz oder fehlender Milz

• Menschen ab 60 Jahren und Babys vor dem ersten Lebensjahr.

Verlauf: Was passiert bei Blutvergiftung im Körper?

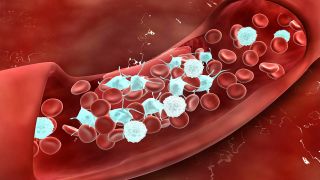

Eine Sepsis beginnt mit einer lokal begrenzten Infektion. Das körpereigene Immunsystem versucht zunächst zu verhindern, dass sich die Erreger ausbreiten. Gelingt das beispielsweise bei immungeschwächten Menschen nicht, treten Keime und ihre Toxine in den Blutkreislauf über.

Das Fatale: Bei einer Sepsis reagiert der Körper zuerst nur mit einer entzündlichen Reaktion; dann kann es aber zu einer überschießenden Immunreaktion kommen.

Durch Entzündungsbotenstoffe, die der Körper als Reaktion auf das Eindringen der Keime in die Blutbahn ausschüttet, entstehen Durchblutungsstörungen bis hin zu kleinen Miniinfarkten in den Organen (im Gehirn auch TIA genannt).

Der Blutdruck fällt ab, was die Durchblutung der Organe weiter beeinträchtigt.

Die Funktion lebenswichtiger Organe wie Leber, Nieren, Herz, Hirn und Lunge wird gestört.

In der Folge kommt es zu einem so genannten septischen Schock mit Multiorganversagen. Trotz intensivmedizinischer Behandlung liegt die Sterblichkeit dieser Komplikation bei etwa 60 Prozent.

Symptome: Wie erkennt man die Blutvergiftung (Sepsis)?

Als untrügliches Symptom für eine Blutvergiftung gilt ein roter Strich, der sich etwa am Arm in Richtung Herz ausbreitet. Dabei sind die Lymphgefäße streifenförmig entzündet – eine Vorstufe der Blutvergiftung. Sie heißt Lymphangitis.

Viel häufiger zeigt sich die Sepsis jedoch mit ganz allgemeinen Krankheitszeichen, die auch bei anderen Erkrankungen auftreten können. Dadurch wird die Sepsis oft zu lange übersehen. Und das kann im schlimmsten Fall zu einer tödlichen Gefahr werden, da sich eine Sepsis rasant entwickelt.

Folgende Symptome können Anzeichen für eine Sepsis sein:

• Fieber und starker Schüttelfrost,

• Verwirrtheit oder Desorientiertheit,

• Wesensveränderung ("ist anders als sonst", "völlig verändert"),

• schneller Puls oder Herzrasen,

• Kurzatmigkeit (kurze Atmung mit Gefühl der Atemnot)

• beschleunigte Atmung (≥ 22 Atemzüge/Minute),

• feuchte Haut, Schwitzen und Schwächegefühl,

• ein extremes Krankheitsgefühl, starke Schmerzen ("sterbenselend", "noch nie so krank gefühlt").

Ein entscheidender Hinweis auf eine Sepsis kann auch der Krankheitsverlauf an sich sein: Verschlechtert sich der Allgemeinzustand eines Patienten oder einer Patientin sehr schnell, sollten Ärztinnen und Ärzte immer an eine Sepsis denken.

Nicht selten verläuft eine generalisierte Blutvergiftung jedoch anfangs ganz ohne Symptome oder nur mit unspezifischen Beschwerden, was die Diagnose häufig erschwert.

Wichtig: Die Sepsis ist ein Notfall! Bei Verdacht darauf sollten Sie nicht zögern 112 zu wählen oder auf anderem Weg schnell medizinische Hilfe zu suchen.

Diagnose: Wie stellt man eine Sepsis fest?

Der sogenannte SOFA (Sequential Organ Failure Assessment)-Score ist ein etablierter Stufenwert, mit dem Ärzte und Ärztinnen Patientinnen auf der Intensivstation schnell bezüglich einer Sepsis beurteilen. Der SOFA umfasst verschiedene Parameter zur Bewertung der Symptome und Organfunktion bzw. inwiefern ein Organversagen droht.

Die abgekürzte Variante, quick-SOFA, bezieht nur drei Warn-Kriterien ein, die auf eine Sepsis hindeuten:

• erhöhte Atemfrequenz,

• ein Blutdruck unter 100 und

• Bewusstseinsveränderungen.

Bei einem Verdacht auf Blutvergiftung sollte schnellstmöglich Blut abgenommen, Blutkulturen angelegt und in einem Labor analysiert werden. Blutkulturen sind die wichtigste evidenzbasierte Testmethode in der Intensivmedizin. Diese Untersuchung sollte dabei, wie für jeden Notfall üblich, Tag und Nacht jederzeit durchführbar sein. Bislang ist das noch nicht an allen Kliniken möglich.

Behandlung: Welche Therapie hilft bei Sepsis?

Um eine Sepsis erfolgreich zu behandeln, muss man so schnell wie möglich deren Ursache finden und die Erreger mit einer gezielten Therapie bekämpfen. Je früher Patienten und Patientinnen die richtigen Antibiotika oder Medikamente gegen Viren, Bakterien oder Pilze bekommen, desto größer ist die Chance für sie zu überleben.

Der wesentliche Schritt vor der Therapie: Eine schnelle und exakte Diagnose der Erreger eben durch Analyse des Blutes (Blutkulturen), die eine gezielte Behandlung ermöglicht.

Möglicherweise muss der Infektionsherd operativ beseitigt werden.

Die Patientinnen und Patienten bekommen Infusionen zur Flüssigkeitszufuhr, die eventuell auch Nährstoffe enthalten, wenn die Patienten selbst nicht zur Nahrungsaufnahme fähig sind. Es kommen Medikamente zum Einsatz, die den Gefäßdruck und Blutdruck regulieren.

Funktionieren die Organe nicht mehr, können Lunge, Herz und Nieren durch Ersatzverfahren unterstützt werden.

Studien haben gezeigt, dass Therapien mit Medikamenten, welche die Blutgerinnung beeinflussen oder Entzündungen hemmen, sowie Präparate, welche die Abwehrreaktion des Körpers und die Organfunktionen unterstützen, die Überlebensrate verbessern.

Beirag von Autorinnen Constanze Löffler & Lucia Hennerici